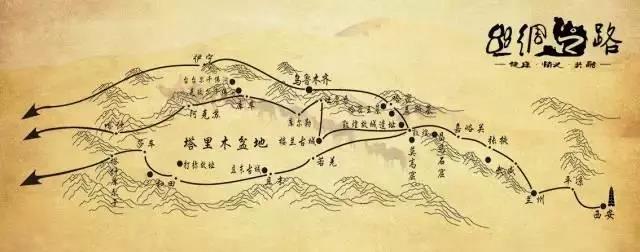

汉武帝时期北击匈奴,控制了通向西域的河西走廊。

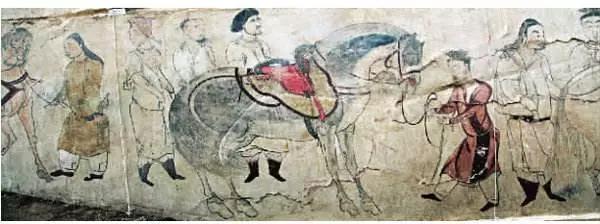

张骞两次出使西域,沟通了中原内地通向西域并连贯欧亚大陆的丝绸之路。

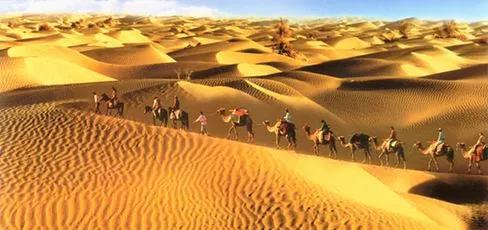

从此,中国的蚕丝与丝绸源源不断地通过丝绸之路,输往中亚、西亚并到达欧洲。

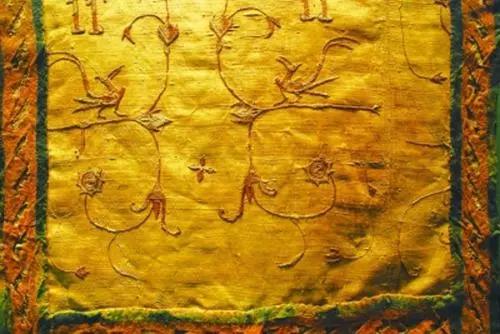

丝绸之路沿途出土的大量汉代丝绸织物,就是当时贸易繁荣的物证,中国的丝绸生产技术也在这一时期传播到中亚地区。

魏晋南北朝时期,战争连绵不绝,国家长期分裂,令丝绸生产虽发展艰难。但这一时期,北方仍然是丝织品的主要产区。

四川成都地区丝绸业一向发达,江南地区由于三国时的相关政策,开发丝绸业有了新的起色,经过南朝的经营而进一步得到发展,为唐代中期以后江南丝织业的崛起奠定了基础。

隋唐时期是中国封建社会发展的高峰,总的来说国家强盛、经济发达、商业繁荣,尤其是文化上的开放,显示了这一时代雍容大度、兼蓄并包的风格,丝绸业也在这一社会基础上出现了发展高潮。

当时重要的丝绸产区有三个,一是黄河流域,以河北、河南两道为主体;二是四川巴蜀地区,剑南道和山南道的西部可以划入本区;三是长江下的东南地区,基本形成三强鼎立的局面。

安史之乱后,江南地区的重要性大大增强。

此外,西北地区丝绸的发展在边远地区中首屈一指,并表现出浓郁的地方特色。

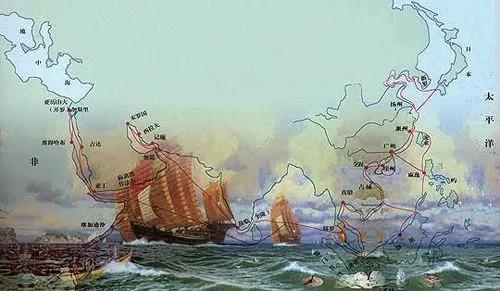

唐代的丝绸贸易十分发达,与汉代的丝绸之路相比较,唐代的陆上丝绸商道,更多地采用一条偏北迂回的道路,海上丝绸之路也在这一时期兴起,丝绸产品通过东海线和南海线,分别输往朝鲜半岛、日本和东南亚、印度,乃至由阿拉伯商人传播到欧洲。

丝绸贸易的兴盛导致了丝绸技术的外传,至公元7世纪,东起日本,西至欧洲,西南到印度均有丝绸生产,基本奠定了日后蚕丝产区的格局。

宋、辽、金、西夏时期,国家长期处于分裂状态,但文化上以北、南两宋为主体,北宋丝绸生产以黄河流域、江南地区和四川地区为重要产区,北宋中、晚期,全国丝绸生产重心已转移至江南地区,但北方在高档丝织品生产上仍保持优势。

南宋时,丝绸产区基本集中在长江流域,江南地区丝绸生产占绝对优势,浙江已成为名副其实的“丝绸之府”。

辽在夺取燕云十六州后开始发展蚕桑丝绸生产,金代统治区域的丝绸业虽遭破坏,但也维持了一定规模。

宋朝的官营丝绸生产作坊有相当规模,在京城少府监属下设置绫锦院、染院、文思院和文绣院,同时还在重要丝绸产区设置官营织造机构。

两宋民间丝织业十分发达,除作为农村传统手工业以外,城市中的丝织作坊大量涌现,民间机户的力量不断增长。宋代城市繁荣,丝绸贸易非常,在对外贸易方面,由于陆上丝绸之路被阻断,海上丝绸贸易有了长足的发展,中国的生丝与丝绸通过海上丝绸之路输往世界各地。